前两天刷到一个案例,挺有意思。

一对夫妻创业做男士面膜,品牌叫 Jackson Lane,首批订单30,000片全部卖光。

里面有写策略,我整理出来了,希望分享出来也对大家有用。

Let‘s Go~

— 1 —

品牌基本信息

- 品牌名称: Jackson Lane

- 网站名字:https://jaxonlane.com/

- 创始人: Jen Yu 和 Alex Penfold(夫妻联合创始)

- 团队规模: 夫妻二人经营

- 行业定位: 高端男士护肤品,细分市场为男性面膜及护肤产品

品牌 Slogan:“able skincare that doesn’t take itself too seriously”(不把自己看得太重、但功效认真的护肤品)

核心产品: Bro Mask(两片式水凝胶面膜)

ps:亚马逊和独立站,他们都有在做

— 2 —

怎么想到这个点子的

那他们是基于什么缘由去做这个产品的

故事起点来自一个生活细节:

Jen 发现伴侣 Alex 总是“偷用”她的高端护肤品。经常这样子之后让她意识到一个问题:

男人为什么要偷用女性护肤品?

于是深入研究后,他们发现男性护肤品的系统性问题:

1.品质差: 效果不如女性款,因此男性才会偷用伴侣产品

2.设计敷衍: 包装丑、强制“蓝色=男性”

3.忽视需求: 一片式面膜对有胡须的男性极不友好,贴合差、容易挂在胡子上

— 3 —

产品有什么差异化

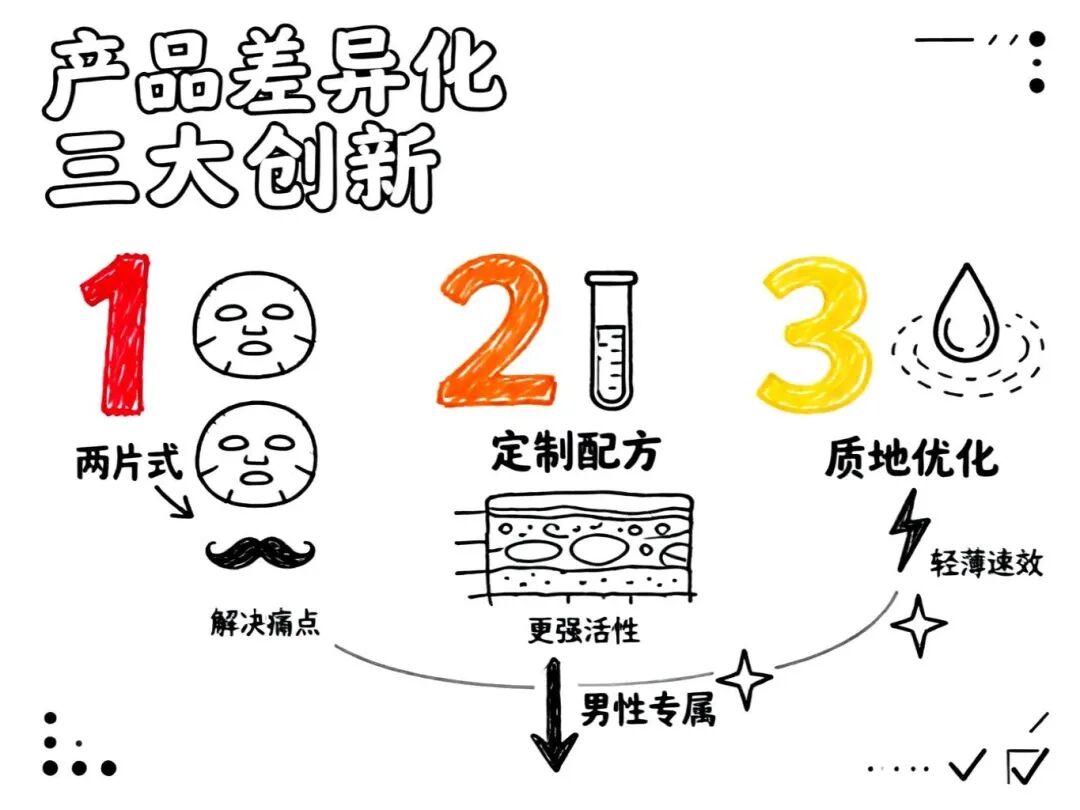

他们做了几点改进:

1. 结构创新:两片式面膜

针对胡须痛点,他们设计了 两片式面膜,用户可只敷上半部分或整脸。

这个改动解决了行业忽视多年的问题。

2. 配方定制

他们根据男性皮肤特点重新设计配方:

- 男性皮肤更厚 → 需要更强活性成分

- 剃须导致泛红 → 加入镇静舒缓成分

- 男性更在意肤色不均 → 配方重点调整

- 防晒坚持 SPF 50 → 不因“男性想晒黑”而妥协

3. 质地优化

男性不追求仪式感,产品必须:

- 快速见效

- 轻薄不油腻

- 容易吸收

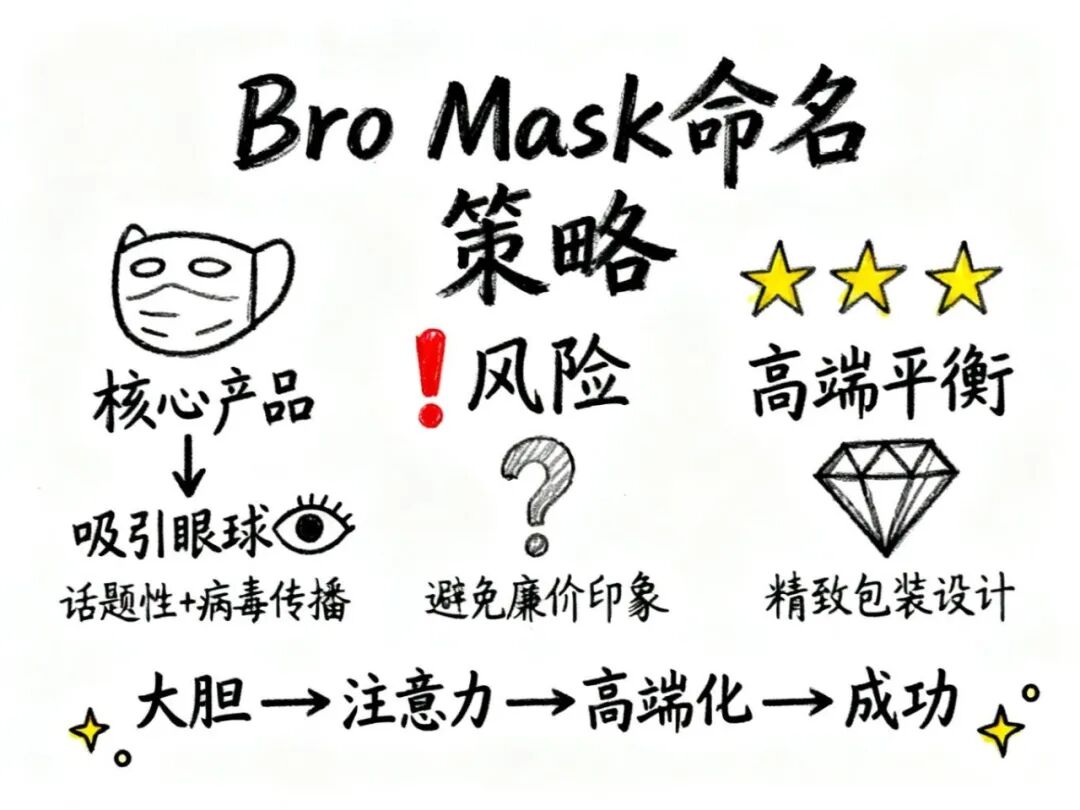

4. 核心产品的命名:Bro Mask

他们在名字上也很有讲究,我觉得也有意思,可以和大家分享下背后的逻辑

这个决策主要是出于战略性公关(PR)和注意力捕捉的考虑。

这样做的目的:吸引眼球和提高公关价值

他们深知,要想在一个拥挤的市场中获得媒体报道和病毒式传播,名字必须具有话题性和吸引力。

“Bro Mask”这个名字很大胆,能够引起人们的关注,并让那些原本不关心护肤品的男性在货架上停下来阅读包装盒。

这种强烈的命名极大地提高了产品的知名度和被讨论的潜力。

但是这里面有个问题是,这样命名,品牌会被人看成是一个【兄弟品牌】。他们不希望自己被看作是一个廉价或低质量的品牌。

那他们是怎么做这个平衡呢?

他们把精力花在产品的视觉和包装上,确保品牌的调性是高端的,所以在设计上进行了中和

而且他们的目标是让这款产品能够成功摆放在如高端百货公司的货架上,比如,萨克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)

这样的使其品牌形象超越名称本身的玩笑意味。这种高端设计表明了产品功效的严肃性(seriousness)。

— 4 —

产品生产过程

他们前期花一年在线采购样品,但全部不达标,所以他们决定去韩国采购?

为什么必须亲自去韩国

原因在于:

韩国作为全球美容制造中心,主攻亚洲市场

大厂对美国小公司兴趣不大

最好产品根本不会在线上流通

亲赴韩国后她做了几件事:

- 参加贸易展会

- 与所有水凝胶面膜厂商面对面交流

- 在专业关系基础上建立信任

- 严格筛选所有样品

高 MOQ(3–4 万片)的压力与机遇

意味着必须:

从第一天起使用 3PL,在产品过期前卖完,必须有成熟销售计划

品质苛求:5–10 轮迭代

他们耐心与制造商反复修改。

这种节奏 VC 公司无法接受,但也因此让产品多年稳定畅销(相比韩国病毒性护肤品生命周期只有 6 个月)。

最终他们成为制造商 第二大水凝胶采购商。

— 5 —

怎么获客的

一开始也是利用周围“亲友发布”,但几乎没有人任何效果,而且一开始也没有预算做 Facebook Ads。

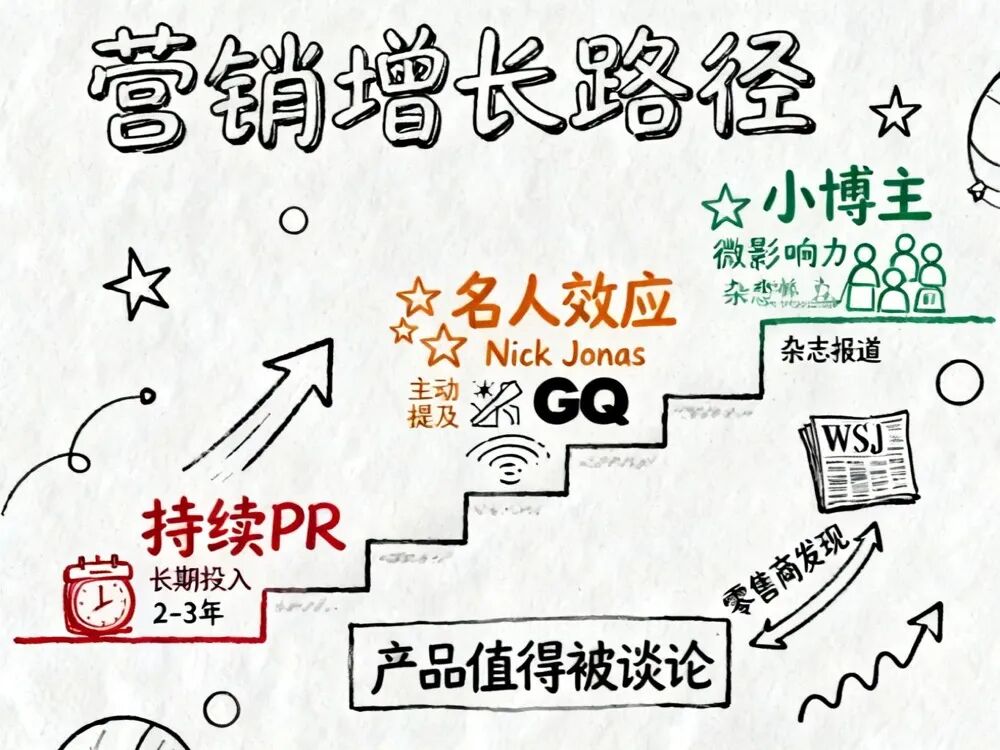

转折点:持续 PR

一位家族朋友以优惠价提供公关服务,让他们连续两三年保持 PR 输出。

关键认知:

PR 不是三个月就见效的事情,它是长期的事情。

前提是产品本身值得被谈论

名人营销的意外爆发

Jackson Lane 的公关团队采取了赠送名人礼物的策略,比如利用Nick Jonas名人来营销,他收到赠品后:

喜欢并纳入日常护理

在 GQ 采访里主动提到 Bro Mask

触发全网传播

六个月后《WSJ》报道“男性敷面膜”,让他们被大量零售商和客户发现。

Micro Influencer 策略

他们找专门评论面膜的小博主:

产品创新让他们惊讶 → 发布内容 → 被杂志编辑看到 → 媒体报道 → 扩大声量。

渠道策略调整

以前是个百货要求他们入驻,他们都与那样,但是现在不是这样的,他们调整了新的策略:

重点监控 Amazon 广告 ROI

不盈利的百货商店坚决撤出

重视现金流正向运作

— 6 —

遇到了哪些问题

1、线上采购一年,样品全部不达标怎么办?

亲自飞往韩国,参加贸易展会,面对面建立信任。

他们发现最好的产品根本不在网上流通,制造商对服务美国小公司兴趣不大,只有亲身到场才能接触到真正优质的供应商。

2、大型制造商对初创公司没兴趣,如何突破?

转向规模较小、愿意共同成长的年轻团队合作。

大厂没有动力为只买几百件的小公司投入资源,但一些年轻的制造商团队愿意与初创品牌一起”build something together”,形成共赢的合作关系。

3、MOQ高达30,000-40,000片,如何应对?

从第一天起使用3PL,倒逼自己制定完善的销售计划。

4、初期营销”悄无声息”,如何破局?

长期PR投入 + micro influencer + 名人gifting。Nick Jonas在《GQ》采访中主动提及产品,引发病毒式传播。

5、零售渠道不盈利,怎么处理?

果断撤出,不赚钱的渠道再有名也要砍。

6、夫妻合伙人冲突如何解决?

连续一年夫妻咨询,引入第三方帮助理清沟通方式。

— 7 —

创业心得

1. 产品至上

原则:如果不能超越女性品类里最好的产品,就不要发布。

执行要点:

- 以女性品类最好产品为标准

- 接受“过度测试”(5–10 轮修改)

- 找愿意共同成长的制造商

- 用产品“长寿”而非短期爆发来衡量成功

2. 盈利优先

当前环境下:

投资人看重盈利能力,

每个渠道都要看真实 ROI,能撤则撤,

不要为了“好看”而合作

3. 工作-生活观念升级

引用 Google CFO Ruth Porat:

不是 Work-Life Balance,而是 Work-Life Mix。

你不可能把所有事情都做好,这句话很诚实。

4. 合伙人关系管理

无论是不是夫妻,都建议:定期找外部第三方(顾问、counselor),预防性维护沟通模式,很多公司死于“合伙人冲突”,不是产品问题

— 8 —

小北的我的一些心得

说说我的一些看法:

第一:打磨产品

看完案例,感觉他们特别在产品上下功夫,包括比较有魄力,坚决找好供应链,飞赴韩国。

这一点很重要。

第二:比较有策略

大供应链不愿意合作,就找小一点的,一起build our Dream

第三:营销策略

快速还是网红,然后长期是PR,这一块对我们跨境的人来说是劣势,他们在那个环境,比较容易建立起链接

第四:线下百货思路不错

线上品牌起来了,还可以受益于线下百货

第五:不盈利产品,坚决壮士断腕,这点也比较果决,所以产品开发要慎重。

我写案例的初衷是希望,大家能通过看大量的案例,知道

老外为什么能想到这个点子?

这个点子是怎么诞生的?

他们的产品生产过程是怎么样的?

遇到了什么问题?

他们是怎么引流的?

他们遇到哪些困难?

他们做这件事,有什么心得?

如果你喜欢这样案例,点个在看吧。